当院の取り組み

医学的管理

医師の体制

リハビリテーション科の医師には、病気の治療だけに留まらず、様々な障害を適切に評価したうえでリハビリ計画を策定し、チーム全体を見渡しながら計画の進捗状況を確認するというリハビリ科特有の能力が求められます。その他、装具処方、嚥下造影、嚥下内視鏡、痙縮治療等、一般の科では扱わない特殊な診療技術も必要になります。 当院では日本リハビリテーション医学会のリハ科専門医・指導医が中心となり、リハビリ科特有の医師業務が円滑に進むよう医師の診療・教育体制を構築しています。 また、様々な病態や合併症に対応するため、皮膚科・泌尿器科・整形外科・精神科・眼科の医師と歯科医師を非常勤で配置しています。

検査機器(MRI・CT・嚥下造影) 【動画リンク】

MRI

脳卒中では再発予防が何より大事ですが、回復期リハ病棟入院中に万一再発が起きた場合、迅速に診断し適切な治療を一刻も早く開始できるよう急性期病院に搬送し、新たな障害を最小限に食い止める必要があります。

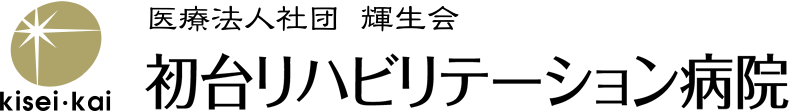

脳梗塞の早期診断にはMRIが有効です。CTでは脳梗塞発症から24時間以上経過しないと画像上の変化が現れないのに対して、MRIでは発症1時間後には画像上の変化として捉えることができるため、より早期での診断が可能となります。

写真は脳梗塞再発から数時間後のMRI とCTを比較したものです。MRIのDiffusion Image(図:左)ではもともとあった古い脳梗塞の部位は黒く抽出され、新たに発症した脳梗塞は白く抽出されるため、再発が生じたことが一目瞭然です。ほぼ同時に撮影されたCT (図:右)では、再発した脳梗塞を抽出できていないため、再発を見逃してしまう可能性があります。

当院ではMRIを常設し、診断の精度を上げて患者さんのリスクを最小限に抑えるように努めています。

CT

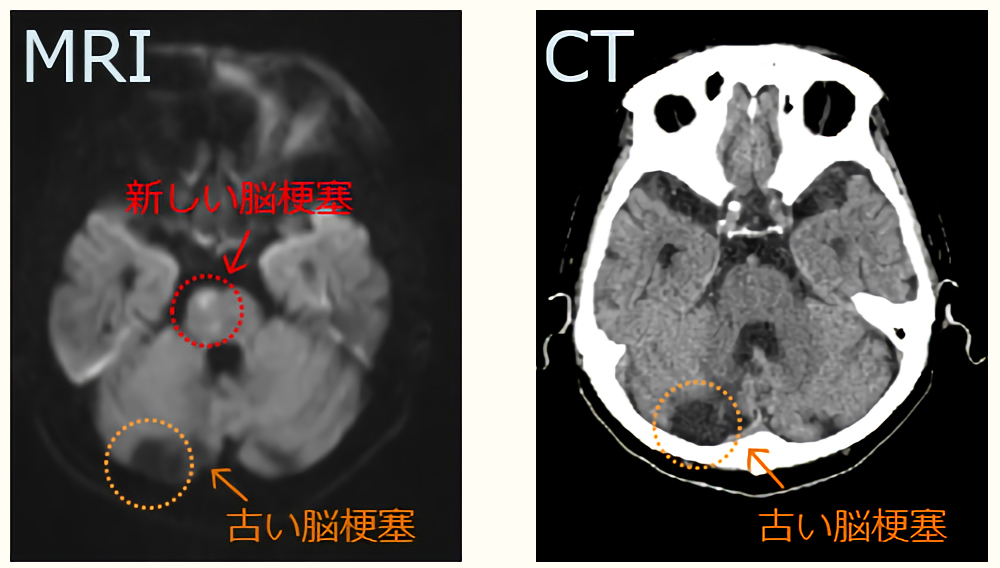

CTは短い撮影時間で、通常のレントゲンとは比較にならないほど多くの情報を得られるメリットがあります。胸部CTでは、一般のレントゲン写真では確認しづらい心臓の裏側にある肺炎像を鮮明に捉えることができています。

当院では肺炎や急性腹症等の合併症をより早期に診断するため、CTを24時間体制で稼働させています。

嚥下造影

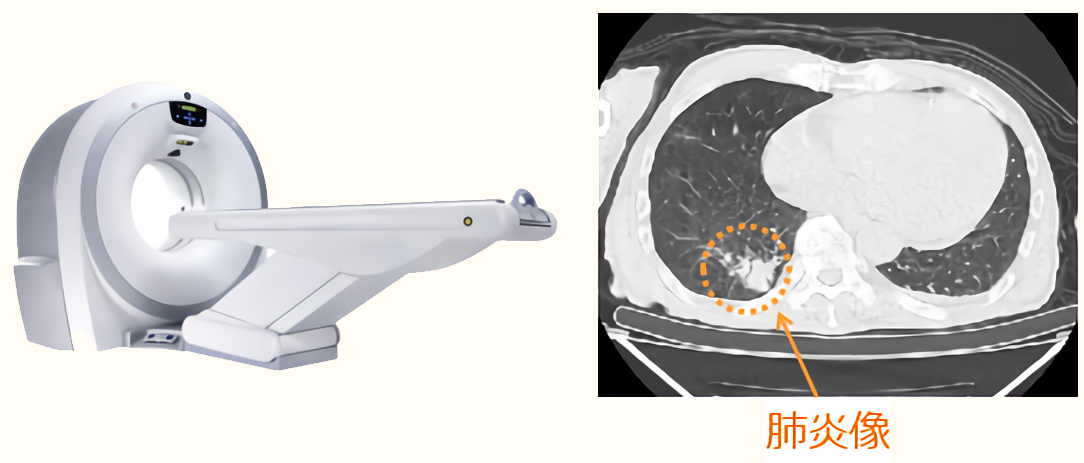

嚥下造影は、造影剤(バリウム)や造影剤を混ぜた食品を飲み食べしてもらい、口や喉の動き・構造の異常・食物の動きをレントゲン透視で観察する検査です。誤嚥の有無を判定するのはもちろん、安全に嚥下訓練ができる姿勢や食品の形態・量を見極めることが出来ます。

写真は実際の嚥下造影の画像です。背もたれの角度を30度にして半分寝かせた状態(図:左上)では誤嚥なく安全に摂取できていますが、45度に起こした姿勢(図:右上)では誤嚥が認められています。この検査結果より「30度に寝かせた状態であれば食べる練習を安全に行うことができる」と判定できます。当院では、このような微妙な違いを見極めるために、検査時の姿勢を細かく調節できる嚥下造影専用の椅子(コンバーVFX /図:下)を使用し、医師・言語聴覚士・放射線技師の3名で判定しています。

気管切開への対応 【動画リンク】

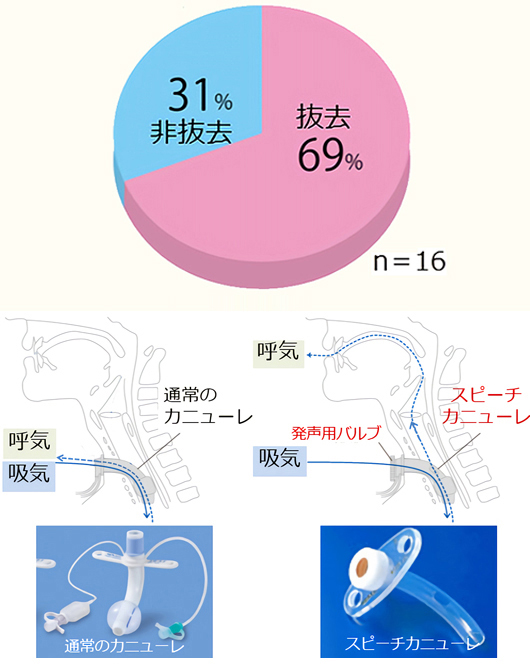

当院では気管切開があるという理由で入院をお断りすることはありません。気管カニューレの抜去をできる限り追求していくことは回復期リハ病棟の重要な役割の一つであると考えているからです。気管カニューレを抜去して気管切開孔を閉鎖することができれば、発声によるコミュニケーションの可能性を模索することが出来、喉の動きが良くなることで嚥下機能が改善することも期待できます。

安全かつ早期に気管カニューレを抜去するため、当院独自のプロトコールをもとに、痰を吸引する機能重視の通常のカニューレから、より生理的な呼吸を促し発声可能で嚥下訓練にも有利なスピーチカニューレに変更し、呼吸状態や嚥下機能の回復を見極めながらカニューレを抜去する時期を決めています。気管切開・気管カニューレ留置の状態で当院に入院された患者さんの69%は退院までに気管カニューレを抜去し気管の孔を閉鎖することができています。

経管栄養の管理:間欠的経管栄養法の取り組み 【動画リンク】

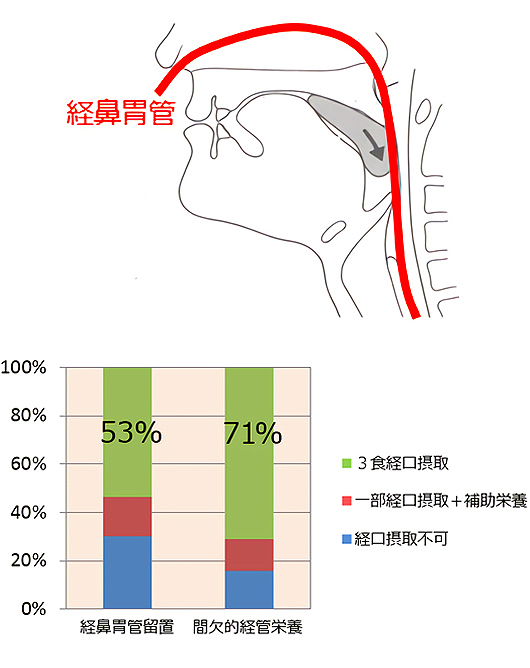

嚥下障害が重度で口から十分に栄養摂取が出来ない場合、経管栄養による補助栄養を行います。多くの病院では、鼻から胃まで届くチューブ(経鼻胃管)を留置して栄養剤を注入しますが、チューブが24時間ずっと留置されたままでいるため「チューブが嚥下運動を邪魔する」「患者さん自身がチューブをいじらないように手を縛って抑制する必要がある」「喉の奥が不潔になりやすい」「注入に時間がかかるために離床を妨げる」等さまざまなデメリットが生じてしまいます。

当院では胃瘻以外の経管栄養は原則として間欠的経管栄養法で行っています。間欠的経管栄養法とは、栄養剤注入のたびに口または鼻から栄養チューブを挿入し、注入後はチューブを抜去する方法で、「喉の奥の衛生状態が改善する」「注入時間を 短縮できる」「注入する時以外はチューブから解放されるため、患者さんの苦痛が減る」「チューブがない状態で嚥下訓練ができる」「手を縛る等の身体抑制が不要となる」等多くのメリットがあります。間欠的経管栄養法は嚥下訓練を進める上で大きなアドバンテージになり、経鼻胃管留置で管理する場合に比べて3食経口摂取にまで改善する割合が18%も多くなると報告されています。

間欠的経管栄養法を安全に行うためには、看護師とケアワーカーの手厚い人員配置と十分なスタッフ教育が欠かせません。多くの病院が「医療者側が手技に慣れていない」「看護師の手間が経鼻胃管留置に比べて多い」等の理由で間欠的経管栄養法の導入に踏み切れていないなか、当院ではより多くの患者さんが食べる喜びを取り戻すことができるよう、間欠的経管栄養法にこだわり続けています。

膀胱留置カテーテルの管理

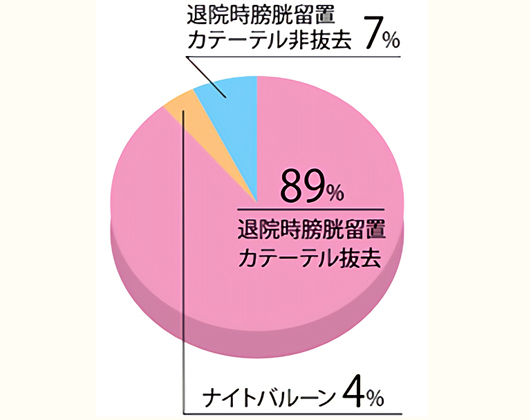

脳卒中や脊髄損傷で排尿反射が障害されて自力での排尿が困難になると膀胱カテーテルを留置することが必要になります。回復が順調であれば早期に膀胱カテーテルを抜くことができますが、回復が遅い場合は膀胱カテーテルが留置された状態で回復期リハ病棟へ転院することがあります。

膀胱カテーテルの留置が長期に及ぶと、尿路感染症を併発しやすくなり、カテーテルが日常生活動作の邪魔になってリハビリの足を引っ張ることになってしまいます。

当院では膀胱留置カテーテルは入院後早期(原則的に入院当日)に抜きます。カテーテルを抜いた後に排尿が認められない場合には、間欠導尿しながら膀胱機能の回復を待ちます。その際、超音波残尿測定装置で残尿量を測定し、膀胱内の残尿が400ml以上にならないように間欠導尿の頻度を調節します。膀胱機能の回復を促すために、膀胱の収縮を強める薬や膀胱の出口を広げる薬を必要に応じて投与することもあります。回復が思わしくないケースでは非常勤の泌尿器科医に相談して治療方法を検討します。

当院では、膀胱カテーテルが留置された状態で入院された患者さんの89%はカテーテルが抜けて自力で排尿できる状態で退院することができています。

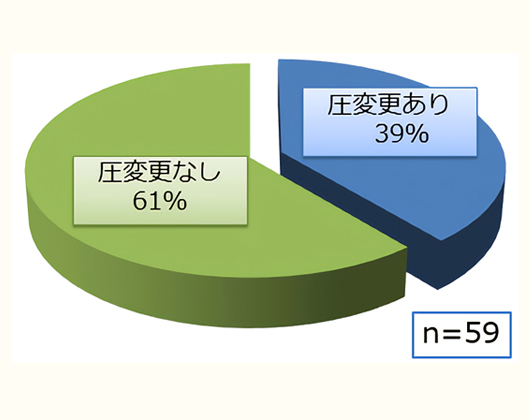

水頭症シャント術後の管理

くも膜下出血後に水頭症を合併すると、脳室内に過剰に溜まった髄液を外に流すチューブを植え込む「シャント術」を行います。シャント術後はシャント圧を調整し、髄液を流す量を適切にコントロールする必要があります。当院の調査では、シャント術後の患者さんの39%が回復期リハビリテーション病棟入院後にもシャント圧調整を必要としました。

シャント圧調整はトランスミッターという特殊な機器を使用し、レントゲンでバルブの位置を確認しながら行う必要があります。当院はトランスミッターを常備しリハビリ科の医師がシャント圧調整します。シャント圧調整のたびに急性期病院を受診する手間がなくなり、シャント圧調整前後の変化を医師だけでなく看護士や療法士など複数の目できめ細かく評価できるというメリットもあります。

シャント圧調整が適切でないと意識レベル・排泄コントロール・身体機能に影響が出て、リハビリの効果を最大限にすることができません。当院では適時適切なシャント圧調整はリハビリ病院の役割の一つであると考えています。

疼痛管理(肩手症候群、神経障害性疼痛(視床痛)、筋収縮による疼痛)

脳卒中後のリハビリを行う上で問題となりやすい疼痛に、肩手症候群、神経障害性疼痛、筋痙縮があります。これらの疼痛は漫然と経過を見ているだけで改善することは少なく、専門的な診断および治療を必要とします。

肩手症候群

麻痺した手指がソーセージ状に腫脹し、手・手背の関節部分の皮膚が発赤し、安静時または運動時の手指の特徴的な疼痛(針を刺されるような、包丁で手を切られるような痛み)が生じます。手の麻痺が重度で感覚障害が強い方に起こりやすいという特徴があります。疼痛が進行すると患者さんは手を触らせてくれなくなり、リハビリの進行を阻害してしまいます。

肩手症候群の予防としてはリハビリでのストレッチや温冷交代浴が有効ですが、症状が進行してしまった場合にはステロイドの内服が有効です。一般的な消炎鎮痛剤はほとんど効果が期待できません。

神経障害性疼痛(視床痛)

脳卒中や脊髄損傷で手足や体の感覚を脳に伝える神経線維が障害されると、手足や顔面に不快な「シビレ」「異常感覚」「知覚過敏」が生じることがあり、これを神経障害性疼痛と呼んでいます。脳の視床という場所が障害されると起きやすいことから「視床痛」と呼ばれることもあります。

症状は、発症後数週間くらい経過した後に生じやすく、灼熱痛(焼け付くような痛み)、突発的な電撃痛、刺すような痛み、正座した後に起こる「ビリビリ」「ジンジン」したような痛みが持続します。痛みが悪化すると患者さんは手を触らせてくれなくなり、不眠や抑うつを合併してリハビリの進行を阻害することもあります。

治療は内服薬で疼痛を適切にコントロールした上で、日常生活場面で手足や顔面に適度な感覚の刺激を入力するように生活指導します。内服薬は神経性疼痛緩和薬、抗うつ薬、抗痙攣薬、麻薬性鎮痛薬が効果的ですが、いずれの薬も眠気やだるさの副作用が出やすいため、投与量の調節には注意する必要があります。

筋痙縮による疼痛

脳卒中や脊髄損傷等の中枢神経が障害されると、筋肉の緊張が亢進し、運動時の筋肉の過剰な収縮いわゆる「筋痙縮」が生じ、痛みを伴うことがあります。症状が悪化しないよう早期の治療が何より大切になります。治療の詳細については「リハビリテーション」の項目内の「痙縮の治療」(11ページ)をご参照ください。